「2つのものさし」でいつ・どこに危険があるかを知る

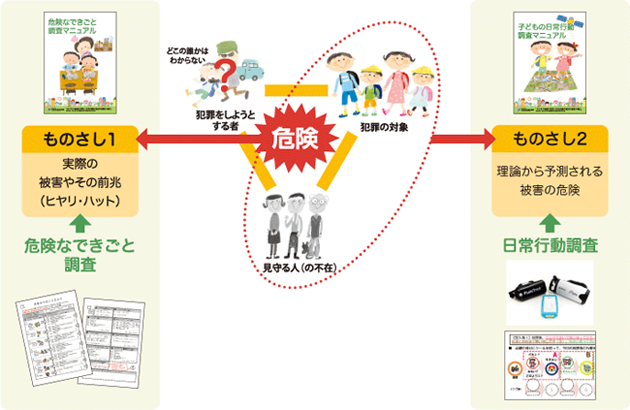

犯罪の3要素のうち、犯罪者がどこにいるかを調べるのは、警察などの捜査機関の仕事です。

しかし、あとの2つの要素については、一般市民のみなさんでも知ることができます。

犯罪の対象となる(かもしれない)子どもたちや、防犯パトロールをしているボランティアの方々などが、ふだん、どんなところで活動しているのか。それを知ることができれば、「子どもたちがいるのに、見守りの目が足りない」という、危険な状況がどこにあるかも見えてくるはずです。

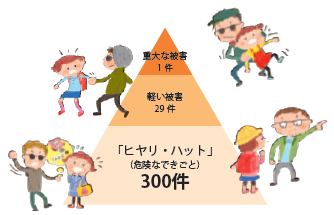

また、被害はなかったけれど「危なかったね」「こわかったね」という、小さな危険、すなわち「ヒヤリ・ハット」と呼ばれるできごとも、意外に身近なところで起こっているものです。これらを知ることで、大きな被害の「前兆」に気づくこともできるはずです。

これらのことを、科学的に知るための方法として、私たちは、身近な被害の危険を測る「2つのものさし」を提案しています。

それが、「危険なできごと調査」と「日常行動調査」です。

危険なできごと調査と日常行動調査

ものさし1:危険なできごと調査

この調査では、「危険なできごと」を、犯罪に対する危険性を測る「ものさし」と考えて調査を実施します。

つまりここでは、「危険なできごと」が多く経験される状況ほど、犯罪に対して危険な状況であると考えます。

被害の軽い事象を、より重大な被害の起こりやすさを測る「ものさし」と考えるやり方は、労働災害や交通事故などの分野で用いられる「ヒヤリ・ハット調査」に見られます。そこでは、重大な事故に至らないまでも、「ヒヤリ」としたり「ハット」したりした経験を、将来の重大な事故の前兆とみなし、それを把握するための調査が行われています。労働災害などの分野では、1 件の重大な事故の背景には、300 件の「ヒヤリ・ハット」事象が存在していると言われ、これは「ハインリッヒの法則」と呼ばれています(図1-1)

危険なできごと調査からは、「追いかけられた」「なぐられた」などの、危険なできごとの種類別に、子どもの経験率(被害率)が把握されます。また、そのできごとが、いつ、どこで、だれにされたものであるのか、その時、子どもはどのような対応をとったか、といった詳細な情報が把握されます。こうした情報は、地域で防犯活動を行う大人たちにとって、いつ、どこで、どのように活動すれば良いかといった、活動内容の具体的な検討に役立てることができます。

ものさし2:子どもの日常行動調査

小型GPS ロガーと呼ばれる機器を用いて、子どもの登下校だけではなく、帰宅後の子どもの行動を含めて調査します。

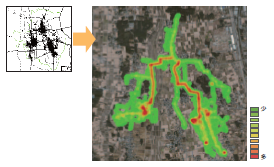

子どもたちがよく遊ぶ場所やよく通る道路を知ることで、見守るべき対象である子どものいる場所・時間にねらいを絞った取り組みを考えることができるようになります。

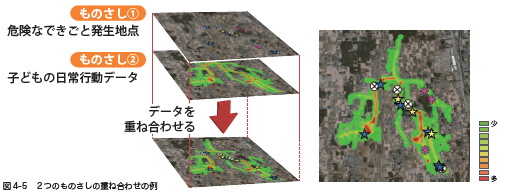

日常行動調査の分析は、ものさし①危険なできごと調査の結果と重ね合わせることで、その効果をもっとも発揮します。危険なできごとの発生地点に、子どもの行動量を重ね合わせることで、単純に子どもが多いから危険なできごとの「件数」が多くなりうる場所や、子どもが少ないのに危険なできごとの発生件数が相対的に多い場所などが、地図という直感的に分かりやすい形で可視化されます。